По биографии этого человека можно снимать детективные сериалы. Будет круче «Транссибирского экспресса». Парня из маленького горного аула в Байдибеке судьба и большая политика его страны бросила сначала на Западную Украину, потом в Синьцзян. Чтобы в 1945-ом он смог увидеть поверженный Берлин и осознать, что в Великой Победе его народа есть и вклад капитана РККА Фазыла Уркумбаева.

Личное мужество и командирские заслуги Ф. Уркумбаева отмечены орденами Великой Отечественной войны, Боевого Красного Знамени и Красной Звезды, боевыми медалями. Войну он окончил в звании капитана, слушателем Академии им. Фрунзе.

На склоне лет подполковник в отставке Ф. Уркумбаев засел за письменный стол. Несколько книг, которые он успел завершить, дорогого стоят. На одной из них, «Мен — қазақпын», известный юрист и писатель, участник сражения под Москвой Нигмет Тулендиев написал:

«Эта книга стоит выше многих толстых книг. Жаль, что Фазекен истратил свои годы в военной службе. Если бы пошел по писательской дороге, стал бы во главе когорты».

С членом Союза писателей КазССР и автором восьми романов не поспоришь. Но годы, проведенные Ф. Уркумбаевым на военной службе, точно прошли не зря.

Его война была не такой громкой, масштабной, как на Западе, но не менее тяжелой и жестокой. Ее герои до сих пор остаются по большей части неизвестными. Операция, проведенная им в 1939-1943 годах в Синьцзяне, была строго засекреченной и не освещалась в официальных источниках.

Рассказывает сын, Булат Уркумбаев:

«Отец и говорить-то о том, где он воевал четыре года, начал только в конце 90-ых. Когда страны, которой он верно служил всю жизнь, и партии, которой остался предан до конца, давно уже не было. Мама так вообще хранила государственную тайну со свойственной ей принципиальностью. Хотя места рождения двух старших братьев, Марса — Чимкент и Эдика — неожиданно Урумчи, вызывали у нас множество вопросов. Отец только отмалчивался или отшучивался. Какие-то воспоминания я успел записать, какие-то позже восстанавливал по памяти. Страшно жалею, что за ежедневной текучкой так и не собрался расспросить отца подробно обо всем. Все откладывал, откладывал. И вот отца уже нет с нами…»

В 1939 году выпускник Ташкентского общевойскового военного училища лейтенант Фазыл Уркумбаев вместе со своей частью вступает в Западную Украину, только что присоединенную к Украинской СССР. Тогда это называлось освободительным походом Красной Армии, сегодня — оккупацией. Для кого как. Для молодого командира РККА это был именно освободительный поход.

Красные знамена несли западенцам свободу, землю и советскую власть. Со всеми ее достоинствами и недостатками. Как раньше они принесли их казахам. Вместе с раскулачиванием отца-бая. Уркумбай, как это ни удивительно современным поклонникам дореволюционной «самобытности» и сказок о всеобщем процветании народа под отеческой байской властью, зла на рабоче-крестьянскую не держал. Жил, работал в родном ауле и сына отправил честно служить красным.

В 1939-ом лейтенанта Ф. Уркумбаева неожиданно отзывают в Москву, в распоряжение Генштаба, и ставят задачу, ни много ни мало, отправиться в Синьцзян и сформировать там из местных казахов и китайцев боеспособные части для прикрытия границы с Казахстаном, на которой тогда не было войск, способных противостоять возможному вторжению. Масштаб задания воинскому званию и возрасту не соответствовал от слова совсем. Но в те времена, когда кадры решали все, находить нужных людей и ставить их на отвечающие их способностям места умели хорошо.

Рассказывает Б. Уркумбаев:

«Сыграло роль то, как отец проявил себя в училище и в первые годы службы в очень непростой обстановке Западной Украины. А еще — не пролетарское происхождение. Сын бая, пострадавшего от советской власти, идеально подходил на роль «полевого командира» как бы независимого парамилитарного формирования. Таких тогда в Синьцзяне было немерено. Там уже не одно десятилетие шла война всех против всех. В этой каше могли разобраться только специалисты. А они тогда у СССР были. Именно у них родилась идея прикрыть границу с Китаем, а вернее, с неуправляемым и непредсказуемым Синьцзянем, не контролировавшимся центральным правительством Гоминьдана, таким образом. Люди — местные, вооружение и снабжение — советское. Но тайное. А прикрыть было остро необходимо. Все силы РККА сосредотачивались в европейской части страны и на Дальнем Востоке. Большая война была очевидной перспективой. И еще неясно было, где она полыхнет сперва. А угроза азиатским окраинам СССР, от Каспия до Джунгарских ворот, тогда исходила вовсе не от держав Оси, а от старых соперников британцев. Вторая мировая в Европе уже шла. До мира, дружбы и лендлиза с будущими «партнерами» по антигитлеровской коалиции было далеко. В 1940-ом британцы на полном серьезе готовили бомбардировки и высадки десантов в Баку. А на границе Британской Индии, в Кашмире, сосредоточили 20 дивизий для броска через Синьцзян в Казахстан с выходом на западное побережье Каспия.

При удобном случае. Каким могло быть нападение на СССР Германии или Японии. А лучше обоих сразу.

Задачу отцу поставили конкретную: сформированные из местного населения части должны были удерживать Джунгарские ворота не менее месяца. До подхода сил РККА, достаточных для отражения нападения. Важность задания была высочайшая. Перед отъездом отца принял Сталин. И хоть разговор был коротким и сводился к пожеланию успеха и ободряющему: «Мы в Вас уверены», отец запомнил эту встречу на всю жизнь. Такое доверие оправдать было делом чести. Или жизни и смерти. Которая в Синьцзяне собирала обильную дань».

Так советский лейтенант стал китайским генералом. Ф. Уркумбаев вместе со своим заместителем Шарипом, сыном легендарного героя гражданской войны Амангельды Иманова (на фото справа от отца), набрал из местных мусульман кавалерийский полк и пехотную дивизию из синьцзянских китайцев. Вооружение и снабжение получали из СССР тайно. Ну как, тайно? Все заинтересованные стороны обо всем прекрасно знали. Правительство Китайской Республики делало вид, что ничего особенного в номинально их провинции не происходит. Ну еще одна частная армия образовалась. Мало ли их там бузило до и после? А то, что за ней, хотя и далеко, маячит пятимиллионная к тому времени РККА, желания качать права гоминьдановцам не прибавляло. В Европе в 1940-ом грянул Блицкриг. Немецкие танки катились в Дюнкерку и Парижу, а британцы продолжали надеяться на возврат допуска к каспийской нефти.

Рассказывает Б. Уркумбаев:

«Советское руководство блестяще сыграло на опережение. В Синьцзяне была создана зона противостояния серьезному вторжению англичан с очевидными для нашей страны тяжелыми последствиями. Британия была вынуждена выжидать подходящего момента для вторжения, но после Сталинградской битвы отказалась от этого совсем. Но англичане не были бы англичанами, если бы полностью отказались от идеи потыкать штыком в азиатское подбрюшье Союза. В Синьцзяне активно работала их разведка. Отец пережил несколько покушений. Как он сам говорил, спасали его судьба и жена. Наша мама, Диляфруз Гайнутдинова, тут проявила лучшие черты своего непростого татарского характера. Кроме должности жены и боевого товарища, мама была отличницей по стрельбе и великолепной наездницей. А еще человеком наблюдательным и дотошным в любом деле. Повар-китаец как-то необычно суетлив и спешит уйти, подав ужин? Надо проверить. Бедолагу заставили съесть приготовленную им пищу. Яд, которым должны были отравить отца и маму, убил самого убийцу. Маме же принадлежит честь поимки шпиона старейшей в мире британской разведки. Она обратила внимание на нищего оборванца, который слишком пристально наблюдал за ежедневными выездами наших командиров из штаба. Нищих вокруг крупной воинской части крутились десятки. Но именно этот показался подозрительным. Камуфлирован под местного бомжа он был просто идеально и в толпе ничем не выделялся. Мамино внимание он привлек какой-то собранностью. Вроде сидит бродяга, греется на солнышке, ждет, кто подаст, а поза напряженная, сосредоточенная. Нищего взяли в наружное наблюдение, проследили до дома. Тоже ничего подозрительного. Лачуга на краю города. Вокруг беспросветная синьцзянская бедность и запустение. Но в лачуге оказался переодевшийся европейский джентльмен.

На выходе господина приняли, и на допросе он рассказал, что прислан в Урумчи с заданием ликвидировать командование части.

Начиная с отца. Члены семьи, мама и два старших брата, шли как побочные потери. Игра велась крупная. В ней человек — не расход.

Резидента британской разведки отправили самолетом в Москву. Дальнейшая судьба его неизвестна. Да и неинтересна. Сколько их сгинуло в Азии за столетия попыток Британской империи залезть сюда всерьез и надолго? Которые, вообще-то, не прекращаются и сегодня…»

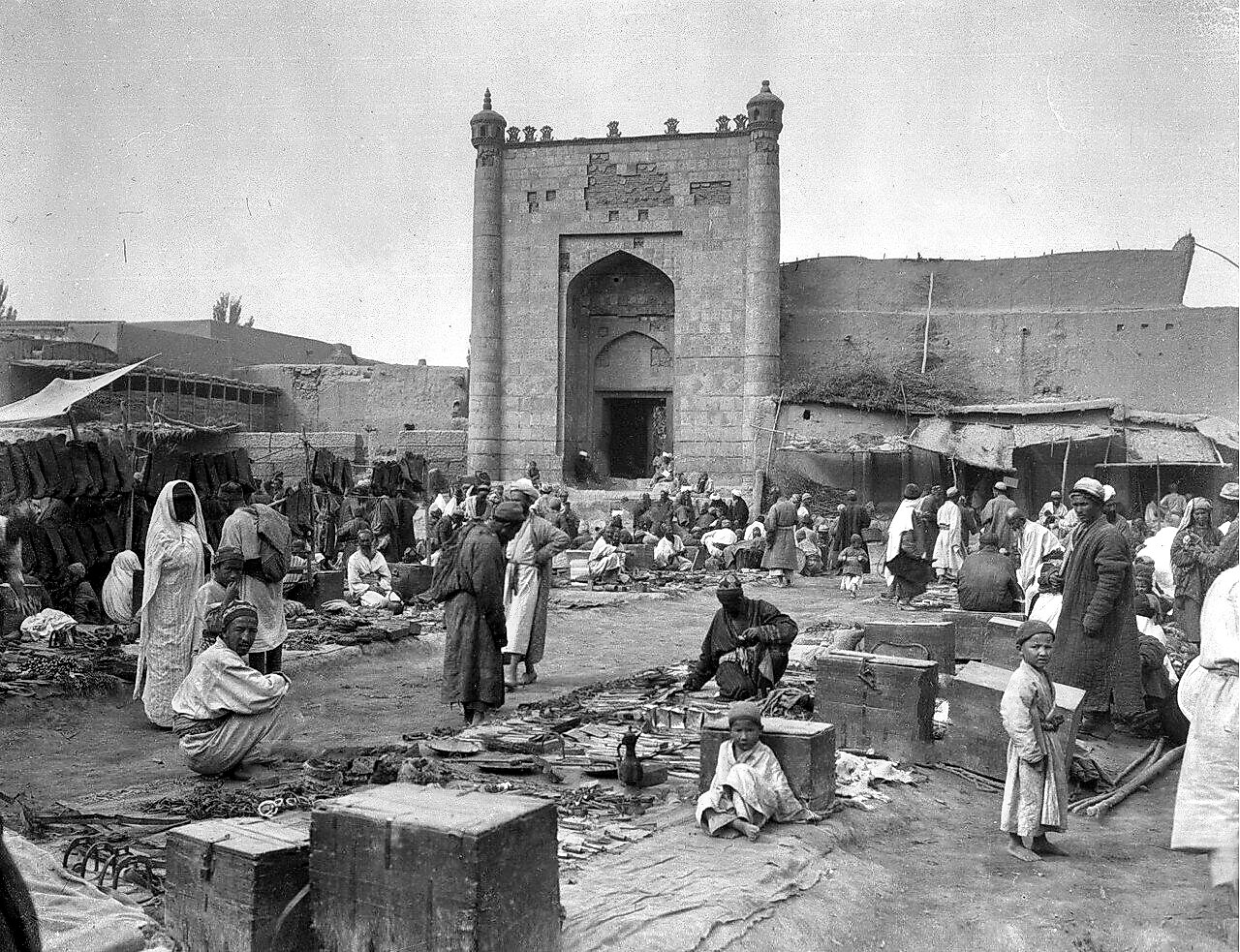

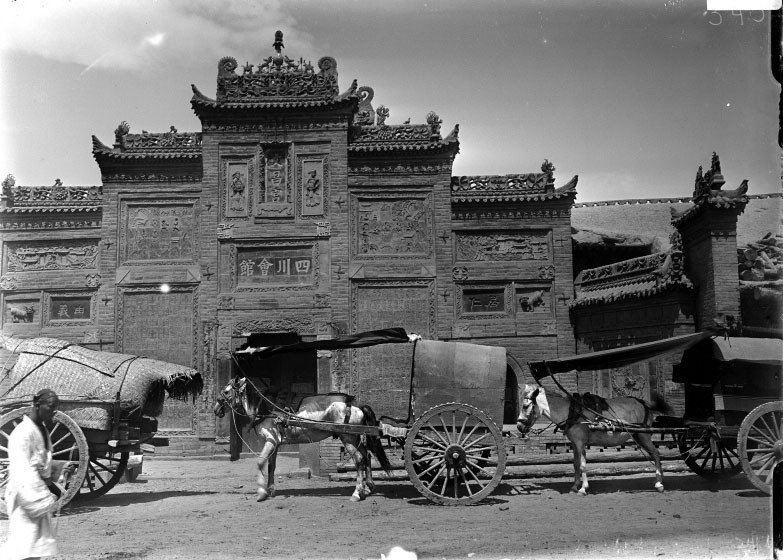

Покушения — это в условно «мирной» обстановке места дислокации части под Урумчи. Были еще боестолкновения и полноценные сражения с крупными бандами, оперировавшими на территории Синьцзяна. Здесь, в 30-ые годы прошлого века, всякой твари было по паре. Войска центрального правительства Китая периодически пытались восстановить контроль над буйным регионом. На северо-востоке действовали части коммунистической НОАК. Вооруженных формирований помельче было не счесть. Сюда бежали остатки войск белых атаманов, буйствовавших на территории Казахстана в годы гражданской войны, басмаческих банд, баев, спасавших свое добро от советской власти.

Весь этот беглый интернационал друг друга, мягко говоря, недолюбливал. Все это вместе со старым противостоянием синьцзянских мусульман и китайцев делало регион в принципе неуправляемым. На этом, преследуя каждый свои цели, играли и китайские власти Бейпина, и набиравшие силы коммунисты Мао, и соседние страны. Все, включая Британию и СССР, старались усилить здесь свое влияние, вооружали и снабжали боеприпасами «своих». Полевые командиры, в свою очередь, всеми конечностями старались, в меру сил и ума выловить в этой мутной воде рыбку пожирнее. Временами не без успеха. Меняли хозяев, флаги и ориентацию в зависимости от текущей конъюнктуры и направлений международных ветров. Многовекторность была велением времени. Ф. Уркумбаев был боевым командиром. Его соединение быстро показало свою силу и заставило с собой считаться.

Рассказывает Б. Уркумбаев:

«Отец до последних лет жизни был лихим наездником. Даже на должности председателя сельсовета родного аула Майбулак, уже давно на пенсии, не признавал другого способа передвижения. Только верхом. В Синьцзяне у него было два отличных скакуна, о которых он всегда очень трогательно вспоминал. Когда в 43-ем прощался с ними, плакали и он, и кони. Наверное, только казах может так относиться к лошади. А ведь это были не какие-то лошадки для прогулок в парке, а настоящие боевые кони! Они не раз спасали ему жизнь в боях.

Из Синьцзяна он привез добытую в бою саблю. В рубке его противник промахнулся и всадил клинок в дерево, сломав рукоятку.

Местные мастера починили оружие, и сослуживцы вручили саблю отцу на память о миссии в Синьцзяне.

Не раз избежав смерти, отец командовал соединением в Синьцзяне до 1943 года».

После перелома в войне и успешного движения на запад советских войск необходимость сдержать возможное нападение англичан отпала. Соединение было расформировано, а Ф. Уркумбаева и его соратников отозвали в Союз. Была вторая встреча со Сталиным.

Благодарность за успешное выполнение задачи, награды и направление на учебу в Военную Академию им. Фрунзе. Будучи слушателем Академии в виде боевой практики Ф. Уркумбаев повоевал на Карельском фронте. В Берлине он все-таки побывал. Но уже после Победы, в 1945 году. Вот как пишет об этом в своей книге «А в памяти нет тишины..» Герой Советского Союза и Герой Казахстана, первый министр обороны РК Сагадат Нурмагамбетов: «…Помнится, как в мой батальон на окраине Берлина прибыла группа офицеров из Военной Академии им. Фрунзе — три капитана, все казахи. Представились — Уркумбаев Фазыл, Тлеугалиев Жарас и Аринбасаров. Целый курс слушателей Академии прибыл в Берлин для приобретения боевого опыта. Но цель у них была познакомиться со мной — земляком, и я был рад такой встрече. Тогда и завязалась дружба между нами».

«В год 80-й годовщины Великой Победы, — говорит Б. Уркумбаев, — воспоминания о простых парнях нашего края, которые воевали там, куда посылала их Родина, необходимы для того, чтобы мы делали все возможное, чтобы большая война не заполыхала в степях Казахстана».

Игорь Лунин

фото из архива Уркумбаевых